Lieux de pouvoir

Qu'est-ce qu'une capitale ?

Une capitale est une ville où siègent les pouvoirs politiques et administratifs d’un État, d’une province, etc.

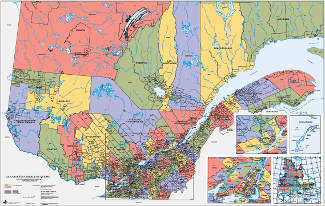

Dans certains pays constitués de provinces, comme le Canada, chacune a une capitale, Québec par exemple, tandis que celle du pays est Ottawa. Une capitale n’est pas nécessairement la ville la plus peuplée d’un État.

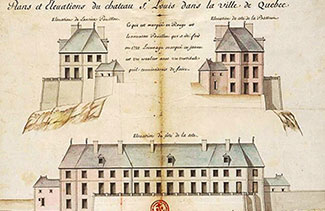

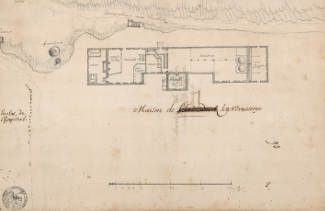

Sur le plan physique, une capitale est dotée d’édifices liés à l’exercice du pouvoir et à l’administration. On n’a qu’à penser à l’hôtel du Parlement, joyau architectural chargé de mémoire, ainsi qu’aux nombreux édifices administratifs qui l’entourent.

Dans la plupart des capitales du monde, ces édifices se veulent prestigieux, notamment sur le plan architectural. Grâce à eux, l’État façonne l’image qu’il veut projeter aux yeux de tous. À ce moyen s’en ajoutent d’autres : monuments, palais, édifices gouvernementaux, cathédrales, parcs, avenues, musées, etc.

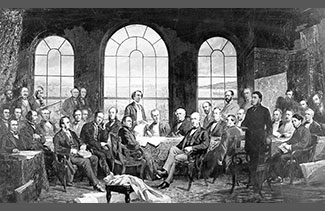

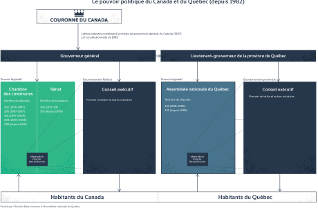

En résumé, la présence de l’appareil de l’État fait d’une capitale une ville différente des autres à plusieurs égards. Comme c’est le siège des institutions fondamentales de l’État (parlement, siège social du Conseil exécutif et de nombreux ministères), elle en représente l’autorité, la légitimité et la souveraineté.