- Survoler

- Approfondir

-

Participer

- Période parlementaire

- Ateliers jeunesse et visites guidées

- Bourses de la démocratie

- Camp de jour citoyen

- Comment ça marche?

- Concours d’écriture Point-virgule

- Forum étudiant

- Vox populi : Ta démocratie à l’école !

- Parlement des jeunes

- Parlement écolier

- Programme des pages

- Séminaire des profs

- Stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

- Parlement étudiant du Québec

- Parlement jeunesse du Québec

- > Voir toutes les activités

- Nous joindre

Par ici la démocratie

Pouvoir et démocratie depuis 1867

De 1867 à 1960

Sanctionné le 29 mars 1867 à Londres, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (A.A.N.B.) crée une fédération qui regroupe le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La colonie est souvent désignée comme étant le Dominion of Canada, souvent traduit à l’époque par « Puissance du Canada ».

Ce nouveau système politique consolide et transforme les institutions mises en place depuis 1840. Un Parlement fédéral, avec une assemblée législative dans chaque province, toutes appuyées par un appareil étatique, assume la gestion publique dans des compétences établies en fonction d’un partage des pouvoirs prévu dans la constitution1.

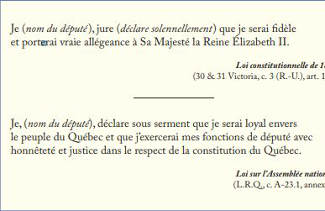

Au Québec, le nouveau Parlement est composé de deux Chambres : l’Assemblée législative, qui compte alors 65 députés élus (125 aujourd’hui) dans les circonscriptions électorales correspondant à celles existant sous le Canada-Uni, et le Conseil législatif, formé de 24 membres nommés à vie par le chef de l’État, le lieutenant-gouverneur. Ce dernier partage la tête du pouvoir exécutif avec le premier ministre : ce sont eux qui forment le Cabinet ministériel (donc le gouvernement) que dirige le premier ministre.

Ce modèle reste en vigueur pendant près d’un siècle. En 1968, dans la foulée de réformes de l’institution parlementaire, le Conseil législatif est aboli et l’« Assemblée législative » est rebaptisée « Assemblée nationale ».

Les relations fédérales-provinciales

L’article 91 de l’AANB dresse la liste des pouvoirs du Parlement fédéral : le commerce bancaire, la monnaie, la défense du territoire, le droit criminel, le système postal, les affaires amérindiennes. Il obtient surtout le pouvoir de dépenser et de légiférer pour garantir la paix, l’ordre et le bon gouvernement dans le Dominion.

L’article 92 établit la liste des pouvoirs des assemblées législatives provinciales. Ces parlements locaux ont des compétences sur le droit des biens et de la propriété, les municipalités, la justice, le droit civil, l’instruction publique et les richesses naturelles.

En 1867, ce partage semble respecter, pour bon nombre de dirigeants politiques, les particularismes régionaux et la nécessité d’instaurer des éléments communs gérés par l’État fédéral.

Deux tendances marquent l’élaboration de cette constitution : la vision autonomiste de George-Étienne Cartier, qui privilégie les pouvoirs provinciaux et la conception centralisatrice de John A. Macdonald.

Par exemple, le gouvernement fédéral ne peut adopter de lois régissant des compétences provinciales et vice-versa, mais il conserve un pouvoir de désaveu sur les lois provinciales. En cas de litige, Macdonald estime que c’est la loi fédérale qui prévaut. Si un contentieux persiste, la cause est tranchée par Conseil privé de Londres puisque, jusqu’en 1931, le Canada est une colonie britannique.

Le principe de l’autonomie provinciale

L’attribution et l’exercice des pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement seront plusieurs fois remis en question.

De ces frictions naît le principe de l’autonomie provinciale, dont la paternité revient au premier ministre ontarien Oliver Mowatt (1872-1896). Au Québec, Honoré Mercier (1887-1891) prend le relais et place cette conception au cœur du nationalisme québécois de l’époque.

L’autonomie provinciale sera reprise par les successeurs de Mercier, dont Maurice Duplessis (1936-1939 et 1944-1959), qui va notamment refuser que le gouvernement fédéral finance les universités québécoises, l’éducation étant de compétence provinciale. Duplessis va aussi instituer en 1954 un impôt provincial sur le revenu, un autre champ de compétence provincial, mais jusque-là occupé uniquement par le fédéral en raison des impératifs de l’effort de guerre.

L’Église catholique et le gouvernement du Québec

De la Confédération aux années 1960, le clergé joue un rôle fondamental dans l’instruction publique, la charité, la santé, le syndicalisme, la colonisation du territoire et bien d’autres domaines.

Le rôle du clergé dans la vie politique de la province est une question centrale dans les années qui suivent la Confédération. Le clergé doit-il intervenir activement en politique? Les gouvernements doivent-ils suivre les enseignements de l’Église dans la conduite des affaires?

Ces interrogations sont influencées par l’Europe qui, au 19e siècle, est traversée par des courants révolutionnaires axés sur des notions de libéralisme, de démocratie et de souveraineté populaire. Ces mouvements ébranlent les monarchies et sont perçus comme une menace par le clergé de la province de Québec.

Le Parti conservateur, qui gouverne la province de Québec presque sans interruption de 1867 à 1897, s’appuie sur l’Église catholique. Le Parti libéral en fait les frais : le clergé le considère comme l’héritier direct des courants libéraux révolutionnaires d’Europe qui réclament à grands cris la séparation de l’Église et de l’État.

À plusieurs reprises, les interventions du clergé dans les luttes électorales se traduisent par de nombreuses contestations d’élections. Les libéraux protestent énergiquement contre l’« influence indue » du clergé en faveur du Parti conservateur. En 1877, le Vatican envoie même au Québec un délégué apostolique chargé de faire enquête sur les agissements du clergé dans les luttes politiques, une affaire de cet ordre qui fait grand bruit.

Ce courant plus conservateur au sein du clergé catholique québécois - les ultramontains - est incarné entre autres par Mgr Ignace Bourget et Mgr François-Xavier Laflèche, respectivement archevêque de Montréal et évêque de Trois-Rivières. À leur suite, plusieurs personnalités politiques et publiques publient en 1871 le Programme catholique, un plan d’action politique qui vise la prédominance de l’Église sur l’État. Des députés appuyant le Programme veilleraient à ce que les évêques aient droit de veto sur les lois touchant les intérêts de l’Église votées par le Parlement de Québec. Finalement, les programmistes n’ont que peu d’impact politique, mais leur importance dans les débats de l’époque est indéniable2.

L’industrialisation et l’urbanisation de la province de Québec

À partir de 1900, l’Église est préoccupée par l’industrialisation et l’urbanisation grandissante de la province de Québec. Cette réalité entre en conflit avec sa vision d’une société rurale traditionnelle dont l’expansion passe par l’exploitation et la colonisation des terres vierges de la province. En cela, le clergé rejoint les préoccupations d’un courant nationaliste qui, à l’époque, est représenté par Henri Bourassa.

Si les gouvernements successifs entretiennent de bonnes relations avec l’Église catholique, quelques tensions surviennent parfois entre les deux partenaires. C’est ainsi que la volonté du premier ministre Félix-Gabriel Marchand (1897-1900) de recréer le ministère de l’Instruction publique (aboli en 1875 par l’ultramontain Charles-Eugène Boucher de Boucherville) est mise en échec par l’intransigeance de Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal.

Plus tard, deux initiatives du gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau (1920-1936) suscitent la méfiance des éléments plus conservateurs du clergé. La nationalisation du commerce de l'alcool et des spiritueux est marquée par la création de la Commission des liqueurs, aujourd’hui la Société des alcools du Québec. Pour le clergé, il est inacceptable que l'État fasse le commerce de l'alcool, vu comme une source de vice et de désordres. Cette initiative va aussi à l’encontre des mesures prohibitionnistes en vigueur ailleurs au Canada et dans la plupart des États américains. Quant à la Loi sur l'assistance publique, elle permet à l’État et aux municipalités de soutenir les associations d'aide aux nécessiteux ce qui, pour certains, est vu comme une intrusion dans la sphère d’influence du clergé.

Le premier ministre Maurice Duplessis et son gouvernement (1936-1939 et 1944-1959) entretiennent quant à eux des rapports de grande collaboration avec l’Église catholique. En même temps, bien qu’il demeure conservateur sur le plan social, l’épiscopat finit par céder au gouvernement d’Adélard Godbout (1939-1944) qui accorde en 1940 le droit de vote et d’éligibilité aux Québécoises.

Après 1960, l’Église catholique perd rapidement son influence dans un Québec qui se modernise. Ses missions traditionnelles en santé et en éducation sont prises en charge par l’État québécois.

Cette période est également marquée par la diminution de la pratique religieuse et par une déconfessionnalisation accélérée de la société.

Le mouvement ouvrier et le gouvernement du Québec

Au tournant du 19e siècle, l’industrialisation du Québec oblige les gouvernements à réglementer le travail ouvrier.

Une première loi, l'Acte des manufactures de Québec, votée en 1885 par le gouvernement de John Jones Ross (1884-1887) limite à 12 et 14 ans l’âge des garçons et des filles travaillant dans les entreprises de 20 employés et plus. Le gouvernement d’Honoré Mercier (1887-1891) renforce cette loi et en fait voter une autre instaurant les écoles du soir pour les ouvriers.

À son tour, le gouvernement de Lomer Gouin (1905-1920) adopte plusieurs lois du même ordre : loi garantissant une compensation financière aux accidentés du travail (1909), loi limitant la semaine de travail à 58 heures (1910), loi établissant des bureaux de placements ouvrier (1910) et la loi instituant un salaire minimum pour les femmes (1919).

Malheureusement, ces législations favorables aux travailleurs sont peu appliquées. À de nombreuses reprises, des députés le dénoncent en Chambre et pressent le gouvernement d’intervenir.

De leur côté, les ouvriers s’organisent en syndicats à partir des années 1870 dans le but de créer un rapport de force avec leurs employeurs et améliorer leurs conditions de travail. Rapidement, les organisations syndicales se multiplient au Québec et au Canada dont certaines, comme les Chevaliers du travail et la Fédération américaine du travail, proviennent du sud de la frontière. L’Église catholique encourage à son tour la fondation de syndicats catholiques, comme la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) en 1921.

Les revendications des ouvriers dépassent le cadre des relations syndicales patronales. Plusieurs députés ouvriers sont élus dans les décennies 1910 et 1920. L’un d’entre eux, Aurèle Lacombe, sera même nommé en 1921 ministre par Louis-Alexandre Taschereau et fera adopter une loi allongeant les heures d’ouverture des bureaux de vote pour que les ouvriers puissent voter après leur journée de travail.

Peu à peu, l’action syndicale permet des améliorations sensibles des conditions de travail : salaires, sécurité, travail des enfants, durée de la semaine de travail, allocations familiales, pensions de vieillesse, assurance-chômage, abolition du travail le dimanche, etc.

Les grèves de l’époque demeurent toutefois marquées par la violence et les congédiements. De façon générale, les gouvernements favorisent les employeurs dans les conflits de travail. Le meilleur exemple est celui de Maurice Duplessis qui, bien qu’il instaure la Loi des salaires raisonnables en 1937, réprime 12 ans plus tard le mouvement de grève à Asbestos en faisant intervenir la Police provinciale.

Les Autochtones et les gouvernements

Dans le Canada fédéré créé par la Loi constitutionnelle de 1867, les « Sauvages »3 et les terres qui leur sont réservées relèvent de la compétence exclusive du nouveau gouvernement fédéral.

En 1876, l’adoption de la Loi sur les Indiens est un changement radical dans ce domaine. Même s’il invoque le devoir de protection envers eux issu de la Proclamation royale, le gouvernement fédéral leur attribue un statut équivalent à celui des citoyens mineurs sous sa tutelle. Il décide aussi qui est « Indien » et qui ne l’est plus, ce qui lui permet d’éteindre les droits particuliers d’un grand nombre d’Autochtones.

L'incapacité légale des « Indiens » dans presque tous les domaines mine leur autonomie, et ce, même si la loi permet la création de conseils de bandes élus sur les terres de réserve. Véritable déformation de la responsabilité de protection, la Loi sur les Indiens est un régime contraignant qui marque pour les Autochtones le début d’une ère sombre4.

Les autorités ne voient pas les choses du même œil : pour elles, les peuples autochtones ne peuvent qu’améliorer leur sort en abandonnant leurs coutumes et leurs particularités. Duncan Campbell Scott, surintendant général adjoint des Affaires indiennes, affirme clairement cet idéal en 1920 : « Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul Indien au Canada qui n’ait pas été absorbé par la société, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de question indienne ni de département des Affaires indiennes.5 »

Il apparaît très vite cependant que la Loi sur les Indiens est loin de répondre aux objectifs dits « civilisateurs » comme l’escomptaient les dirigeants politiques fédéraux. Les Autochtones n’abandonnent pas leurs coutumes aisément malgré des sanctions de la part des agents du gouvernement. Le Parlement d’Ottawa modifie d’ailleurs plusieurs fois la loi en ce sens : interdiction de la cérémonie du potlatch (1884), fréquentation obligatoire d’écoles industrielles et de pensionnats sous peine de sévères sanctions (1894) et interdiction de revendiquer des territoires (1927)6.

Dans l’Ouest canadien, la Couronne signe avec diverses nations des traités dits « numérotés » qui permettent d’ouvrir des territoires à la colonisation, à l’agriculture et l’exploitation des ressources naturelles. En échange de leurs terres, les nations autochtones reçoivent des terres de réserve et divers avantages. L’expansion du peuplement cause néanmoins des frictions. Menés par Louis Riel, les Métis francophones et les Autochtones des Prairies prennent les armes en 1884-1885 en raison des progrès de la colonisation sur ce qu’ils considèrent être leurs terres. Leur révolte est écrasée dans le sang et cause une véritable crise nationale7.

En somme, la Loi sur les Indiens symbolise une époque où l’assimilation était vue comme un moyen positif d’améliorer le sort des Autochtones. À part le recours aux tribunaux, ils n’ont aucun moyen de faire changer les lois qui les régissent : jusqu’en 1960, ils n’ont aucun droit de vote à l’extérieur des réserves.

Que la question autochtone soit une responsabilité fédérale n’empêche pas le gouvernement du Québec de légiférer dans ce domaine. En 1922, l’Assemblée législative du Québec adopte une loi qui établit le principe de retour au gouvernement provincial des terres de réserve lorsqu'elles sont cédées par les Autochtones8.

Quelques années plus tard, Québec adopte une loi pour permettre à des colons d’obtenir des titres de propriété sur ces terres. Puis, en 1935, la crise économique et le mouvement de retour à la terre poussent Québec à négocier avec Ottawa pour que certaines terres de réserves inoccupées soient ouvertes à la colonisation9.

Québec répond à l’occasion aux demandes de certaines nations : en 1928, le gouvernement crée par décret deux territoires de chasse réservant exclusivement aux Autochtones les animaux à fourrure. Cette timide mesure sert à protéger l’une des sources de subsistance traditionnelle mise en péril par la chasse sportive10.

À la même époque, les manuels scolaires en usage dans les écoles donnent une image peu reluisante des Autochtones. Après l’époque de la Nouvelle-France, ils disparaissent complètement de ces livres, comme si leur existence se limitait à la traite des fourrures, à faire la guerre ou à subir l’évangélisation des missionnaires – non sans en martyriser cruellement quelques-uns au passage11. Les choses ont bien changé depuis, la culture autochtones faisant désormais partie intégrante des programmes d'histoire.

La crise économique des années 1930 réduit le budget des Affaires indiennes alors que les besoins des Autochtones sont grandissants. Famines et épidémies récurrentes poussent d’ailleurs les autorités fédérales à secourir plusieurs nations12.

Au Québec, ce n’est qu’après 1960 que les gouvernements revoient leur approche envers les Autochtones en raison notamment de nouveaux projets de développement des ressources minières et hydroélectriques du nord de la province.

En savoir plus: les Autochtones et les gouvernements après 1960

Les mouvements féministes et les gouvernements

Vers la fin du 19e siècle, des femmes se regroupent dans des organisations qui militent pour obtenir le droit de vote.

En savoir plus: Vers le suffrage féminin au Québec

De 1960 à nos jours

Le Québec traverse une période de grands changements durant laquelle l’État québécois est considéré comme le principal levier économique dans la société.

Chacun à leur façon, les gouvernements de Jean Lesage (1960-1966), de Daniel Johnson père (1966-1968), de Jean-Jacques Bertrand (1966-1970), de Robert Bourassa (1970-1976) et de René Lévesque (1976-1981) mettent en marche réformes et projets qui témoignent de ce nouvel élan.

Dans la société, un nombre grandissant de groupes et d’organisations interviennent auprès du pouvoir politique pour faire valoir leurs intérêts : syndicats, chambres de commerce, groupes linguistiques, mouvements environnementaux et de justice sociale, autochtones, médias, entreprises, etc.

Les relations fédérales-provinciales

À partir de 1960, les relations provinciales-fédérales deviennent fondamentales.

Depuis la crise économique des années 30, le gouvernement fédéral a instauré de nouvelles mesures sociales comme l’assurance-chômage, les pensions de vieillesse et les allocations familiales. Elles n’étaient évidemment pas mentionnées dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.

Or, cet essor de « l’État-providence canadien » est cependant mal vu par Maurice Duplessis qui refuse que le gouvernement fédéral s’investisse dans les champs de compétence provinciaux.

À partir des années 60, le Québec et le reste du Canada négocient pour tenter de renouveler le fédéralisme et un nouveau partage des pouvoirs. La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1963-1969), la Loi fédérale sur les langues officielles (1969) et la Conférence constitutionnelle de Victoria (1971) en sont quelques exemples. La base de ces pourparlers est l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. En 1982, cet Acte est remplacé par une nouvelle Loi constitutionnelle que le Québec refuse de ratifier.

Référendums sur le statut du Québec au sein du Canada

Par la suite, les négociations constitutionnelles de l’accord du lac Meech (1987-1990) et de Charlottetown (1990-1992) tentent vainement de trouver un terrain d’entente entre le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes.

À deux reprises, en 1980 et en 1995,le gouvernement du Québec consulte la population par référendum sur la question du statut du Québec au sein du Canada.

Ces négociations sont teintées par l’essor d’un nationalisme réclamant plus d’autonomie pour le Québec, à l’intérieur ou non du cadre canadien. À l’opposé, un nationalisme davantage attaché au régime constitutionnel canadien souhaite que le Québec demeure dans ce cadre.

Tous les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale depuis les années 60 ont une vision bien à eux sur ces questions. Malgré leurs divergences, les députés de toutes allégeances votent à l’unanimité des motions réaffirmant la spécificité québécoise sur des points fondamentaux.

Ainsi, le 30 octobre 2003, l'Assemblée nationale adopte une motion réaffirmant que le peuple québécois forme une nation. Quatre ans plus tard, elle vote une motion soulignant le caractère inacceptable de la Loi constitutionnelle de 1982, sanctionnée par Ottawa sans le consentement du Québec.

Les groupes linguistiques et l’État

Liée au nationalisme québécois, la question linguistique occupe une place grandissante au Québec à partir des années 60.

À l’époque, une ville comme Montréal offre un visage majoritairement anglophone, notamment sur le plan de l’affichage commercial, bien que plus de 80 % de la population du Québec soit francophone.

Outre ces préoccupations, le fait que les francophones ne représentent que 2 % de la population de l’Amérique du Nord pousse les gouvernements – toutes allégeances confondues – à prendre des mesures pour donner une plus grande place à la langue française.

L’Office de la langue française (1961)

C’est dans ce but que le gouvernement Lesage met sur pied l’Office de la langue française en 1961.

Huit ans plus tard, le gouvernement Bertrand fait adopter la toute première loi linguistique de l’histoire du Québec, celle-là portant sur la langue d’enseignement.

En 1974, le gouvernement Bourassa fait du français la langue officielle du Québec, tandis que celui de René Lévesque instaure la Charte de la langue française en 1977.

Ces lois soulèvent de nombreuses réactions au sein de la population. Des coalitions se forment pour en demander l’assouplissement ou le renforcement. La prépondérance du français que ces lois instaurent peut entrer en conflit avec le bilinguisme officiel proclamé par la Loi sur les langues officielles, adoptée en 1969 par le Parlement du Canada.

Caricature sur l'adoption de la Charte de la langue française, parue dans DESBARATS, Peter and Terry MOSHER. The Hecklers. A History of Canadian Political Cartooning and a Cartoonists' History of Canada. Toronto: McClelland and Stewart, National Film Board of Canada, 1979, p. 201.

L’affirmation de la langue française au Québec

En 1997, les gouvernements du Québec et d’Ottawa s’entendent pour modifier la Loi constitutionnelle de 1982 afin de réorganiser les commissions scolaires catholiques et protestantes sur une base linguistique (anglophone et francophone) afin de mieux refléter les réalités d’aujourd’hui.

À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale déclare à l’unanimité sa volonté d’affirmer la prépondérance de la langue française au Québec. Elle demande aussi au gouvernement du Canada d’assurer l’équilibre entre les langues officielles au pays dans certains contextes. Les motions du 26 mai 2000, du 3 novembre 2004 et du 27 mai 2009 en sont quelques exemples.

Les mouvements environnementaux et l’État

Les premiers mouvements que l’on pourrait qualifier d’« environnementaux » apparaissent dans la seconde moitié du 19e siècle en Occident. L'évolution des connaissances scientifiques liées à l'écologie et à la biodiversité contribue, à ce moment, à une prise de conscience qui demeure cependant confinée à des cercles restreints (scientifiques, médecins, etc.) et qui ne se répand donc pas encore au sein de la population. Inspirés par les premiers naturalistes, ces courants prônent d’abord la préservation de la nature. Les premiers parcs naturels sont d'ailleurs créés à ce moment; c'est le cas, notamment, de Yellowstone en 187213.

Ce n’est que bien plus tard, dans les années 1970, que l’on prend conscience des dommages causés par la pollution industrielle. En effet, l'urbanisation, la destruction de l'environnement et leurs contrecoups sur la santé publique ont fini par faire émerger une pensée écologique contemporaine.

Des groupes s’organisent et militent pour dénoncer la destruction des habitats naturels, la disparition de certaines espèces animales et, plus généralement, le gaspillage de la société de consommation.

Plusieurs raisons expliquent que les gouvernements des années 60 et 70 soient lents à réagir pour lutter contre la pollution. L’ampleur des défis et leurs coûts, ainsi que les connaissances scientifiques encore fragmentaires expliquent cette situation.

L’exemple du traitement des eaux usées déversées dans le fleuve Saint-Laurent dans la grande région de Québec est révélateur. En 1969, on estime à 40 millions de dollars la construction d’égouts et d’usines d’épuration des eaux usées. Cette somme, énorme pour l’époque, convainc le gouvernement de reporter ces travaux.

Presqu’en même temps, Le Soleil révèle qu’un groupe d’ingénieurs aurait découvert un « phénomène d’autoépuration » de l’eau, jugé exceptionnel, observable uniquement dans le fleuve près de Québec. Des tuyaux « diffuseurs » déversant le contenu des égouts à 150 pieds de profondeur élimineraient cette pollution grâce à un brassage naturel! Il faut attendre en 1975 pour que cette utopie soit démolie grâce à des analyses démontrant que le fleuve est plus pollué que jamais. Malgré cela, la station d’épuration ne sera construite que dans les années 9014.

De grands défis environnementaux

Les pressions des écologistes sont peu à peu prises en considération par le gouvernement du Québec. Timidement, celui-ci fait adopter en 1972 une première Loi sur la qualité de l’environnement. Les environnementalistes poussent aussi le gouvernement à abandonner le projet de construction de nouvelles centrales nucléaires. Ils ne peuvent cependant pas empêcher Hydro-Québec de construire d’autres barrages hydroélectriques.

Au début des années 80, de nouveaux enjeux comme les pluies acides mobilisent les groupes écologistes. En 1991, leurs pressions médiatiques contribuent à la signature et à la ratification entre le Canada et les États-Unis de l'Accord sur la qualité de l'air visant la réduction des émissions polluantes qui sont responsables des pluies acides.

Le réchauffement climatique au centre des préoccupations

Dans les années 90, le réchauffement climatique devient au centre des préoccupations. En 1997, l’adoption du Protocole de Kyoto vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les pressions sont nombreuses pour que les gouvernements aillent au-delà des engagements politiques et adoptent des plans d’action concrets. Signe de l’influence grandissante des mouvements écologistes, le gouvernement les consulte davantage avant d’élaborer de nouvelles politiques15.

Création du ministère de l’Environnement

Le député libéral Victor Goldbloom a été le premier à occuper le poste de ministre des Affaires municipales et de l’Environnement, créé en 1973 par le gouvernement libéral de Robert Bourassa.

Six ans plus tard, un ministère de l’Environnement est mis sur pied. Plus récemment, quelques députés ont d’abord été militants de groupes environnementaux avant d’être élus à l’Assemblée nationale : Scott McKay (AQLPA), Daniel Breton (AQLPA, coalition Québec-Kyoto) et Martine Ouellet (Coalition Eau Secours) en sont quelques exemples.

Les mouvements de justice sociale et l’État

Divers mouvements luttant pour la justice sociale voient le jour pendant la Révolution tranquille, prenant ainsi en quelque sorte le relais du clergé et des communautés religieuses qui œuvraient dans la charité publique et l’assistance sociale.

Ces mouvements défendent les intérêts et les droits des plus démunis et cherchent à influencer les politiques gouvernementales. Le logement social, la lutte contre la pauvreté, la santé mentale, la lutte contre la discrimination raciale ou l’aide aux femmes battues sont quelques exemples des causes qu’ils défendent.

Que le gouvernement remette en question l’État-providence à partir des années 80 provoque la mobilisation au sein de ces mouvements. La plupart d’entre eux dénoncent les coupures dans les programmes sociaux. Pour sensibiliser l’opinion publique et les gouvernements, ces groupes organisent des manifestations et interviennent dans les médias. Certains sont à l’origine d’événements très médiatisés, comme la Marche du pain et des roses en 1995.

Étant donné les déficits budgétaires récurrents des gouvernements, ces groupes ont cependant peu d’influence sur le pouvoir jusqu’à la fin des années 9016. Toutefois, en 2002, une de leurs luttes porte fruit puisque l’Assemblée nationale adopte la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Plusieurs militants pour la justice sociale comme Nathalie Rochefort, Françoise David et Louise Harel ont siégé à l’Assemblée nationale.

Les médias et l’Assemblée nationale

La presse et le Parlement sont deux rouages essentiels au fonctionnement de la démocratie québécoise.

Dès 1792, des journalistes rendent compte des débats au Parlement. Pendant longtemps, ils recopient discours et débats pour les publier dans les grands quotidiens.

La relation de proximité entre journalistes et Parlement franchit un nouveau pas en 1871 quand l’orateur Joseph-Godric Blanchet permet aux « courriéristes parlementaires » de se regrouper au sein de la Tribune de la presse.

Aujourd’hui, l’Assemblée nationale donne à la Tribune plusieurs services pour aider les journalistes à accomplir leur travail : accès aux édifices parlementaires, bureaux à leur disposition, partage d’extraits télévisuels, services de messagerie, services de documentation et bien d’autres.

Au 20e siècle, les progrès technologiques révolutionnent le travail des médias. Après le télégraphe, la radio et la télévision permettent une couverture toujours plus importante de l’univers politique.

En 1964, la création du Journal des débats permet d’enregistrer tous les discours des parlementaires. Quatorze ans plus tard, les débats de l'Assemblée nationale sont télédiffusés pour établir un meilleur contact entre les députés et leurs électeurs.

Apparaissent ensuite les chaînes télévisées d’information continue, Internet et les médias sociaux. Tous transforment les façons de faire du monde politique. Sondages, blogues, sites Web, pétitions électroniques… l’instantanéité de l’information modifie profondément le rapport des parlementaires, non seulement avec les médias, mais avec les citoyens.

Plusieurs journalistes ont couvert la vie politique québécoise avant de devenir eux-mêmes députés. C’est le cas de René Lévesque, Pierre Laporte, Claude Ryan, Pierre Duchesne, Bernard Drainville, Christine St-Pierre, Gérard Deltell et Nathalie Roy.

D’autres ont fait le chemin inverse et ont entrepris une carrière médiatique après avoir quitté le Parlement : Liza Frulla, Christos Sirros, Joseph Facal, Jacques Brassard et Mario Dumont en sont quelques exemples.

À partir de 1960, quelques progrès sont réalisés dans les relations entre les gouvernements et les Autochtones. Ils obtiennent d’abord le droit de vote aux élections fédérales (1960) et provinciales (1969), puis un ministère fédéral uniquement consacré aux Affaires indiennes et du Nord canadien (1966) est mis sur pied.

En même temps, plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada depuis l’arrêt Calder, rendu en 1973, permettent de mieux baliser et orienter les négociations entre Autochtones et gouvernements. La Loi constitutionnelle de 1982 apporte quant à elle un changement majeur : elle inscrit la reconnaissance et la confirmation des droits existants – ancestraux ou issus de traités – dans la Constitution du Canada17.

Ces changements transforment les rapports des autorités gouvernementales avec les Autochtones. Les négociations quant aux revendications territoriales sont désormais considérées globalement en fonction de l’utilisation et de l’occupation traditionnelle des terres. Les enjeux comprennent la reconnaissance de droits généraux (droits fonciers, de chasse, de pêche et de piégeage) et certains avantages économiques et sociaux. L’objectif ultime est de définir des droits concrets par des ententes.

Après 1960, bien que la Loi sur les Indiens soit toujours en vigueur, le gouvernement du Québec négocie des ententes particulières avec ces peuples, notamment en raison de ses ambitieux projets de développement des ressources minières et hydroélectriques du nord de la province.

En 1963, Québec crée d’abord la Direction générale du Nouveau-Québec (aujourd’hui le Secrétariat aux affaires autochtones) qui offre pour une première fois des services à quelques communautés inuites et cries. Plus tard, les grands projets d’Hydro-Québec dans la région de la Baie-James soulèvent des protestations autochtones. Des négociations se concluent en 1975 par la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) entre Québec, Ottawa et les nations cries et inuites.

Ils obtiennent des terres sous forme de propriété foncière, des droits exclusifs ou prioritaires de chasse, de pêche et de piégeage. Les gouvernements leur accordent des montants en compensation de leurs droits, titres et intérêts sur le territoire du Québec. La CBJNQ accorde également à ces peuples certaines responsabilités gouvernementales : santé, services sociaux, éducation, sécurité du revenu. Un financement prévu dans l’entente permet de créer plusieurs organismes autochtones prenant en charge ces responsabilités18.

Cet accord d’envergure, le premier de ce genre au Québec et au Canada, couvre tous les aspects de la vie des Cris et des Inuits et définit les bases de leur organisation sociale, économique et administrative. En 1978, les Naskapis signent une entente semblable.

Cinq ans plus tard, l’Assemblée nationale du Québec adopte une première politique comprenant 15 principes relatifs aux relations avec les Premières nations et les Inuits. La même année, pour la première fois de l’histoire, ces nations s’adressent au Parlement lors d’une commission parlementaire sur les droits des Autochtones19.

En 1985, une résolution reconnaissant l’existence de 10 nations autochtones au Québec officialise et balise les grands principes que le gouvernement doit respecter dans ses relations avec les Autochtones. C’est le point de départ vers des ententes dans d’autres domaines : autonomie, culture, traditions, etc. Une 11e nation autochtone, la Malécite, est reconnue en 1989.

Le gouvernement du Québec continue malgré tout d’être très actif dans ses relations avec les Autochtones. En 2002, une entente fondamentale, surnommée la Paix des braves, est signée avec les Cris. Elle leur garantit une participation au développement forestier, minier et hydroélectrique du territoire de la Baie-James ainsi qu’une part des revenus qui en découlent21. D’autres ententes semblables sont signées par la suite avec les Naskapis et les Inuits, tandis que d’autres sont en cours de négociation.

Aujourd’hui, 11 nations autochtones vivent au sein de la société québécoise. On compte 14 villages inuits et 41 communautés amérindiennes où vivent des Abénaquis, des Algonquins, des Attikameks, des Cris, des Hurons-Wendats, des Innus, des Malécites, des Micmacs, des Mohawks et des Naskapis. Certains, comme les Inuits, sont dispersés dans l’immensité du Nunavik. D’autres, comme les Hurons-Wendats de Wendake, vivent au contraire sur un petit territoire fortement urbanisé et enclavé dans la ville de Québec.

Leurs activités sont aussi très différentes : la communauté innue de Mashteuiatsh, près de Roberval, possède plusieurs commerces, une caisse populaire, un musée et un complexe communautaire. De leur côté, les Abénaquis de Wôlinak, près de Bécancour, gèrent une plantation de pins, une résidence pour personnes âgées, une usine de fibre de verre et une entreprise de collecte d’ordures ménagères et de matériaux recyclables22.

À ce jour, trois parlementaires d’ascendance autochtone ont siégé au Parlement depuis 1792. Le premier est Ludger Bastien, ancien chef du Conseil des Hurons, qui siège de 1924 à 1927. Plus récemment, Alexis Wawanoloath a représenté la circonscription d’Abitibi-Est en 2007 et en 2008, tandis que Kateri Champagne Jourdain a été élue en 2022.

Globalement, l’espérance de vie et le niveau de scolarité des Autochtones du Québec se sont généralement améliorés au cours des dernières décennies. Il reste cependant de grands défis économiques et socio sanitaires (logement, conditions de vie, etc.) à relever dans plusieurs communautés23.

Comme les Autochtones qui vivent dans des réserves demeurent encore privés de certains droits, la voie de l’autonomie gouvernementale est l’un des principaux enjeux de négociations avec les gouvernements avec, bien entendu, la reconnaissance de droits ancestraux et territoriaux24.

De son côté, le Parlement d’Ottawa adopte la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (1984). C’est la première loi fédérale portant sur l’autonomie gouvernementale des Autochtones. Dès lors, ces deux nations ne sont plus régies par la Loi sur les Indiens, mais par les ententes signées avec le gouvernement du Québec.

La mise en œuvre de la CBJNQ connaît malgré tout certaines difficultés. Des groupes autochtones poursuivent les gouvernements devant les tribunaux et utilisent les médias nationaux et internationaux pour faire connaître leur point de vue. Ces pressions, auxquelles s’ajoutent parfois celles de groupes écologistes, convainquent par exemple le gouvernement du Québec d’abandonner le projet hydroélectrique de Grande-Baleine en 1994.

Un autre conflit, la crise d’Oka (1990), éclate entre la communauté mohawk de Kanesatake et la municipalité d’Oka au sujet de l’utilisation d’un territoire mitoyen. La situation dégénère en une crise aux conséquences désastreuses pour les relations entre les Autochtones et la population du Québec20.

Les mouvements féministes et les gouvernements

Les mouvements féministes ont beaucoup contribué à faire avancer la société québécoise, comme en témoigne notre dossier « Vers le suffrage féminin au Québec ».

1 Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, Québec : quatre siècles d’une capitale, Québec, Publications du Québec, 2008, p. 334-335.

2 Marcel Hamelin, Les premières années du parlementarisme québécois (1867-1868), Québec, Presses de l'Université Laval, 1974, p. 121-123. (Les cahiers d'histoire de l'Université Laval; 19).

3 Le terme Sauvage provient des textes d’époque et sert uniquement à montrer aux lecteurs cette réalité dans une approche pédagogique. Au Québec, le terme Autochtones désigne et les Inuits et les Amérindiens. L’appellation Premières Nations ne désigne que les Amérindiens. Le terme Indien, quant à lui, n’est utilisé que dans le contexte de la Loi sur les Indiens. Secrétariat aux affaires autochtones, Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du Québec, 2e éd., Québec, Direction des communications du ministère du Conseil exécutif, 2011, p. 4.

4 Pierre Lepage, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, 2e éd., Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2009, p. 2 et 21-22.

5 John Leslie, « La Loi sur les Indiens : Perspective historique », Revue parlementaire canadienne, été 2002, p. 25.

6 Loc. cit.

7 Olive Patricia Dickason, Les Premières nations, Québec, Septentrion, 1996, p. 272-288.

8 Loi concernant les terres réservées aux Sauvages, 12 George V, chap. 37. Cette loi découle de la décision Star Chrome et prévoit que le gouvernement du Québec peut transférer au gouvernement du Canada l’usufruit de terres publiques au bénéfice des Indiens, tout en conservant la nue-propriété. Les Abénaquis ont cédé en 1882 la réserve de Coleraine (dont les terres avaient été mises de côté en 1853) et le gouvernement du Canada a ensuite vendu ces terres à des particuliers. Selon la décision rendue par Londres, comme il s'agissait à l'origine de terres publiques, la propriété des terres cédées aurait dû revenir automatiquement à la province, et non au gouvernement fédéral. The Canadian Law Times, vol. 41, Carswell and Company, 1921, p. 67.

9 Loi concernant l’octroi aux colons de titres pour certains lots compris dans les réserves de sauvages désaffectées, chap. 27, 1927; Débats de l’Assemblée législative, 27 février 1935.

10 Ces réserves sont créées en vertu des dispositions de la Loi modifiant la Loi de la chasse, chap. 33, a. 12, 1928. Cette initiative annonce la création subséquente des « réserves de castor », régies par un règlement adopté en 1967.

11 P. Lepage, op. cit., p. 1.

12 Gérard Duhaime (dir.), Le Nord : habitants et mutations, Québec, Presses de l’Université Laval, 2001, p. 186-187.

13 Christophe Rymarski, « La longue marche de l’écologie », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, 19, juin-juillet-août 2010.

14 « Découverte exceptionnelle pour réduire la pollution des eaux », Le Soleil, 23 octobre 1969, p. 17; « Les diffuseurs des eaux usées sont loin de régler la pollution du fleuve », Le Soleil, 30 avril 1975, p. A3.

15 Christophe Horguelin et al., Fresques Histoire et éducation à la citoyenneté, manuel de l’élève, tome 2, Montréal, Chenelière éducation, 2009, p. 165.

16 Ibid., p. 167.

17 Article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

18 Secrétariat aux affaires autochtones, op. cit., p. 22-23.

19 Ibid., p. 51.

20 Olive Patricia Dickason, Les Premières nations, Québec, Septentrion, 1996, p. 340-344.

21 Son nom exact est l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.

22 Secrétariat aux affaires autochtones, op. cit., p. 5, 17, 27.

23 Ibid., p. 41-42.

24 P. Lepage, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, 2e éd., Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2009, p. 2.