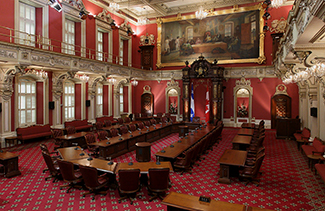

Parlementarisme et élections

Clin d'oeil: L'assermentation des députés

L’assermentation tire ses origines de la séparation de l’Église d’Angleterre et de l’Église catholique romaine. En 1531, le roi d’Angleterre, Henri VIII, se voit refuser le divorce par le pape et chef suprême de l’Église catholique, Clément VII. En réaction à ce refus, il décide de fonder sa propre église, l’Église anglicane. En 1534, l’Acte de suprématie fait du roi le chef suprême de l’Église d’Angleterre. Le pape n’a donc plus aucune autorité sur l’Église d’Angleterre, autrefois catholique.

Au 16e siècle, la division confessionnelle entre les protestants et les catholiques s’accentue en Grande-Bretagne. D’un côté, les catholiques ont, comme chef spirituel, le pape. De l’autre, les protestants ont, maintenant comme chef des affaires spirituelles, le roi d’Angleterre. En 1563, pour assurer la place de l’anglicanisme comme religion d’État, la reine, Elizabeth 1re, impose un serment aux députés avant qu’ils ne puissent siéger à la Chambre des communes. Ce serment affirme que la reine est chef de l’Église d’Angleterre et la seule souveraine des affaires spirituelles sur l’ensemble du Royaume-Uni.

L’assermentation se veut être un outil de discrimination pour toute personne occupant une charge publique. Depuis la Loi du Test adoptée en 1672, la réglementation incite toute personne assermentée, dans une déclaration dûment enregistrée, à nier toute transsubstantiation de l’eucharistie. La législation de 1701 exige ensuite trois serments d’office, soit ceux d’allégeance au souverain, de suprématie par lesquels l’assermenté dénie toute prétention catholique à la Couronne ; et d’abjuration selon lequel il récuse toute restriction mentale préalable.

Pour un catholique, prêter un tel serment est un désaveu de sa foi religieuse. Les catholiques ne peuvent donc pas siéger à la Chambre des communes ni à la Chambre des lords.

Cette discrimination à l’égard des catholiques va cesser au 19e siècle. En 1829, le Roman Catholic Relief Act allège la prestation de serment pour permettre aux catholiques de siéger au Parlement.

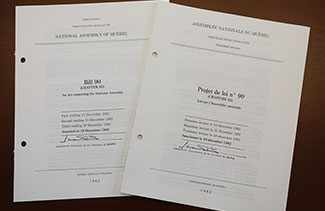

Au Canada, le serment d’allégeance tire ses origines de la Grande-Bretagne. Or, dès 1774, l’Acte de Québec dispense les catholiques (majoritairement francophones) à prononcer le serment du test qui se voulait une profession de foi à la suprématie de l’Église anglicane. Depuis l’Acte constitutionnel de 1867, les députés doivent prêter serment d’allégeance au roi ou à la reine du Canada.