- Survoler

- Approfondir

-

Participer

- Période parlementaire

- Ateliers jeunesse et visites guidées

- Bourses de la démocratie

- Camp de jour citoyen

- Comment ça marche?

- Concours d’écriture Point-virgule

- Forum étudiant

- Vox populi : Ta démocratie à l’école !

- Parlement des jeunes

- Parlement écolier

- Programme des pages

- Séminaire des profs

- Stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

- Parlement étudiant du Québec

- Parlement jeunesse du Québec

- > Voir toutes les activités

- Nous joindre

Par ici la démocratie

Origines de la démocratie: d’Athènes à aujourd'hui

Une grande histoire

La démocratie, les élections et le parlementarisme ne sont pas apparus au Québec comme par magie. Leurs origines remontent à la Grèce antique.

Pendant des siècles, les idéaux démocratiques ont évolué au gré des guerres, des traités et révolutions qui ont secoué le monde occidental.

De la Grèce antique à la Rome antique, de l’époque médiévale au Siècle des Lumières, du parlementarisme britannique à la Révolution française, la démocratie a parcouru un long chemin avant de devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

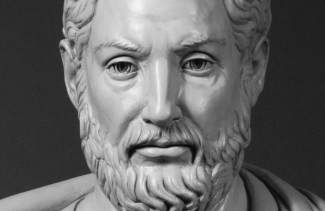

Athènes, berceau de la démocratie

Les premières expériences d’un régime politique démocratique ont lieu pendant l’Antiquité, dans la cité grecque d’Athènes. Le terme « démocratie » vient d’ailleurs du grec ancien « dêmos », qui signifie « peuple », et « kratos », qui réfère au pouvoir : la démocratie est donc, littéralement, le « pouvoir du peuple ».

Il faut toutefois savoir que, pour les Athéniens, le peuple se limite aux citoyens, c’est-à-dire aux hommes libres, nés de pères athéniens1. Le groupe des citoyens n’inclut donc pas les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves; environ 10 % de la population du territoire d’Athènes fait ainsi partie des citoyens2.

Évidemment, la démocratie athénienne, fort différente de nos démocraties modernes, ne s’est pas implantée du jour au lendemain. La mise en place d’un régime politique où l’ensemble des citoyens pouvait participer à la prise de décision était inédite dans le monde grec. C’est donc graduellement que les institutions démocratiques ont vu le jour à Athènes.

Les réformateurs athéniens

Au 8e siècle av. J.-C. est fondée la Cité-État d’Athènes, une cité autonome (pólis) qui englobe non seulement la ville d’Athènes, mais également les territoires avoisinants. Plutôt qu’être dirigée par un roi, Athènes est alors gouvernée par un petit groupe de puissants aristocrates : c’est ce qu’on appelle une oligarchie.

C’est au cours de cette période oligarchique, ponctuée de quelques épisodes de tyrannies et de crises sociales, que se mettent en place les fondements de la démocratie athénienne. Des réformateurs instaurent progressivement des mesures politiques et législatives qui favoriseront la participation des citoyens à la vie publique. D’abord, à la fin du 7e siècle av. J.-C., Dracon rédige un code de lois qui constitue une première tentative d’instituer un droit écrit commun pour tous les citoyens.

Au début du 6e siècle av. J.-C., c’est au tour de Solon de mettre en œuvre des réformes judiciaires et politiques, notamment l’abolition de l’esclavage pour dettes et l’affranchissement de citoyens pauvres en état de dépendance envers les riches aristocrates.

Enfin, un troisième réformateur, Clisthène, joue un rôle primordial à la fin du 6e siècle av. J.-C. pour remanier les institutions politiques d’Athènes et permettre la naissance de la démocratie. Clisthène répartit les citoyens en 10 tribus territoriales. De la sorte, tous les citoyens d’une portion de territoire, peu importe leur fortune ou leur naissance, font partie d’une même tribu. Cette réforme affaiblit la puissance de l’ancienne aristocratie et permet véritablement l’isonomie, c’est-à-dire l’égalité de tous les citoyens devant la loi, qu’ils soient riches ou pauvres.

Au début du 5e siècle av. J.-C., Athènes et les autres cités grecques entrent en guerre contre les Perses : ce sont les guerres médiques (490-479 av. J.-C.) au cours desquelles a lieu la bataille de Marathon. Le peuple joue un rôle important dans les victoires grecques et, après la guerre, il se fait entendre activement dans la vie publique athénienne. C’est après les guerres médiques, au milieu du 5e siècle av. J.-C., qu’a ainsi lieu l’âge d’or de la démocratie athénienne.

Les institutions démocratiques athéniennes

Contrairement à notre démocratie représentative, le régime politique athénien est une démocratie directe, c’est-à-dire que les citoyens peuvent participer directement aux décisions d’ordre public. De même, les principales institutions politiques assurent une participation équitable à la gouvernance de la cité, notamment en octroyant une grande place au tirage au sort – et, par conséquent, à l’intervention des dieux – lors de la nomination aux charges publiques.

Chaque année, la majorité des magistrats de la cité sont tirés au sort parmi les citoyens. Seules les hautes magistratures militaires et financières sont attribuées par élection.

Principale figure de la démocratie athénienne, Périclès a ainsi été réélu comme stratège militaire pendant une quinzaine d’années consécutives (443-429 av. J.-C.), ce qui lui a permis d’influencer grandement la vie politique d’Athènes à cette période.

Une fois nommés, les magistrats reçoivent un « misthos », c’est-à-dire une indemnité financière pour compenser la perte d’une journée de travail et ainsi assurer la possibilité à tous les citoyens, même les plus pauvres, de participer à la vie publique. Les magistrats sont également responsables de leurs actes et doivent en rendre compte au peuple : par exemple, une défaite d’Athènes lors d’une bataille peut entraîner des conséquences graves – pouvant aller jusqu’à la condamnation à mort – pour les magistrats militaires si les citoyens jugent ces derniers responsables.

Les magistrats publics ont pour mandat d’exécuter les décisions prises par l’Ecclésia, l’assemblée populaire où l’ensemble des citoyens est convoqué une quarantaine de fois par année, habituellement sur la colline de la Pnyx. Les citoyens peuvent y prendre la parole et, surtout, ils y votent, à main levée ou parfois par bulletins secrets, toutes les décisions touchant la vie dans la cité, que ce soit la construction d’un temple, l’augmentation des impôts ou la déclaration d’une guerre.

L’assemblée a aussi le pouvoir d’ostracisme, c’est-à-dire de voter pour bannir d’Athènes, pendant 10 ans, un citoyen dont on craint que les ambitions personnelles puissent mener à la tyrannie.

Les travaux de l’Ecclésia sont organisés par la Boulè, un conseil formé de 500 citoyens (50 par tribu) tirés au sort annuellement, siégeant en alternance et recevant un misthos. En plus de préparer les décrets soumis au vote de l’Ecclésia, la Boulè a aussi pour mandat de gérer l’administration de la cité, d’encadrer les travaux de construction et d’exercer un contrôle sur les détenteurs d’une magistrature publique, notamment en les obligeant à rendre des comptes devant l’assemblée à leur sortie de charge. Enfin, l’Héliée est un tribunal populaire formé de 6000 citoyens (600 par tribu) également tirés au sort annuellement. Pour chaque cause entendue, on convoque quelques centaines d’entre eux pour écouter les parties et voter secrètement un verdict. Pour les cas de meurtres ou les questions religieuses, on confie le dossier à l’Areopage, une institution datant de la période oligarchique, mais dont la vocation change au cours du 5e siècle av. J.-C. pour devenir un tribunal formé de 10 magistrats.

À la fin du 5e siècle av. J.-C., Athènes entre en guerre contre la cité de Sparte : c’est le début de la Guerre du Péloponnèse qui dure plus de 25 ans (431-404 av. J.-C.). Cette période ébranle grandement les institutions démocratiques. Malgré la pénible défaite d’Athènes, la cité conserve un régime démocratique. Afin d’encourager la population durement éprouvée par la guerre à participer à la vie publique, on instaure un nouveau misthos attribué à tous ceux qui assistent aux séances de l’Ecclésia.

Bon an, mal an, la démocratie athénienne perdure pendant une bonne partie du 4e siècle av. J.-C. malgré la conquête d’Athènes par le roi Philippe II de Macédoine. Ce n’est qu’en 322 av. J.-C., après la mort d’Alexandre le Grand, fils de Philippe II, que le pouvoir macédonien impose à Athènes un régime politique oligarchique3.

Rome : l’instauration d’une république

À l’aube du 5e siècle av. J.-C., Athènes n’est pas la seule cité à modifier son système politique. À Rome, la royauté est abolie en 509 av. J.-C. pour faire place à un nouveau régime : la République. Ce mot vient du latin res publica qui signifie « chose publique » et réfère ainsi aux affaires publiques de la cité gérées collectivement par certains groupes de citoyens autorisées à participer à la vie publique.

Il faut savoir que le concept de citoyen à Rome est fort différent de celui qui existe à Athènes. Certes, comme dans la cité grecque, l’homme né d’un père citoyen romain et reconnu par ce dernier devient à son tour citoyen une fois adulte. Or, la citoyenneté romaine peut également être acquise, que ce soit par des habitants de territoires annexés, par des élites étrangères alliées de Rome, par les enfants d’affranchis (anciens esclaves), plus tard par des soldats auxiliaires à la fin de leur service militaire, etc. En 212 apr. J.-C., l’empereur Caracalla accorde même la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire romain.

En revanche, contrairement à l’Athénien qui, par son statut de citoyen, obtient automatiquement, peu importe sa fortune, tous les droits politiques au sein de la cité, la citoyenneté romaine ne s’accompagne pas de droits socio-politiques communs à tous. À Rome, la naissance et la fortune jouent un rôle primordial en ce qui concerne le droit de participer à la vie politique et la possibilité d’occuper des charges publiques.

De ce fait, contrairement au cas d’Athènes, la démocratie n’a jamais été instaurée à Rome. L’ensemble des citoyens n’a jamais réellement pu participer directement à la prise de décisions d’ordre public. Néanmoins, la République romaine est basée sur des institutions politiques qui permettent à certains citoyens de participer à la vie politique.

Les institutions politiques de la République romaine

Sous la République romaine, on retrouve trois types d’organes politiques : les assemblées populaires, les magistratures et le Sénat. Il existe 4 assemblées (comices) où les citoyens recensés sont convoqués pour adopter des lois ou élire des magistrats, chaque comice ayant des attributions spécifiques4. Or, le suffrage n’est pas égalitaire. Depuis le 6e siècle av. J.-C. (époque royale), les citoyens sont répartis en tribus territoriales et, en fonction de leurs richesses, en 5 classes censitaires. Selon les comices, le poids du vote d’un citoyen est influencé par sa naissance, sa tribu ou sa classe censitaire. Par exemple, dans les comices centuriates, les deux premières classes censitaires (les plus fortunées) votent en premier et peuvent, à elles seules, atteindre la majorité absolue avant même que les citoyens des autres classes aient voté. Le résultat du suffrage est ainsi, la plupart du temps, déterminé par les riches familles aristocratiques.

Cette préséance des plus fortunés se remarque également au sein des magistratures. Au début de la République romaine, seuls les membres de la première classe censitaire peuvent être magistrats. Ces derniers sont habituellement élus pour un an et, contrairement à Athènes, ne sont pas rémunérés.

Il existe plusieurs types de magistrats, chacun ayant des fonctions spécifiques. Les plus importants sont les deux consuls, chargés en collégialité de gouverner la ville, de commander l’armée et de proposer des lois. Il existe également des magistratures extraordinaires comme la dictature qui, à la différence de l’usage moderne, accorde le pouvoir absolu à un seul individu uniquement pour 6 mois en cas de péril grave pour la cité (désastre militaire, crise politique, etc.).

Enfin, la République romaine comporte un Sénat. Au début de la période républicaine, le conseil est formé de 300 membres (nombre qui augmentera au cours des siècles), tous issus, encore une fois, des riches familles aristocratiques de Rome. Le Sénat est un organe de consultation qui, en vérité, constitue la plus haute autorité de la cité et le véritable centre de son gouvernement. Bien que le Sénat n’ait pas le pouvoir de proposer des lois, son autorité morale lui permet d’avoir une influence majeure sur l’ensemble de la politique romaine : religion, finances publiques, administration, politiques extérieures, etc.

Les luttes politiques sous la République romaine

Au moment où naît la République romaine, les citoyens romains sont divisés en deux catégories : les patriciens, descendants des grandes familles aristocratiques à l’origine de la fondation de Rome, et les plébéiens, la masse des hommes libres, généralement paysans ou artisans.

Au début de la République, les postes de sénateurs et de magistrats sont réservés aux patriciens, lesquels forment sans surprise les premières classes censitaires.

Les premiers siècles de la République sont ainsi marqués par des revendications acharnées des plébéiens pour obtenir davantage de droits politiques. La lutte des plébéiens n’est pas vaine : élection de leurs propres magistrats (tribuns de la plèbe et édiles de la plèbe), adoption d’un code de lois écrites (Loi des XII Tables), accession progressive aux différentes magistratures, pouvoir de voter des lois (les plébiscites), etc.

Au 3e siècle av. J.-C., la distinction entre patriciens et plébéiens tend à s’estomper. Or, les classes censitaires existent toujours. De ce fait, les riches familles patriciennes et plébéiennes se rassemblent dans un nouveau groupe social basé sur la fortune plutôt que la naissance : la nobilitas. Comme les patriciens lors des premiers siècles de la République, les membres de la nobilitas monopolisent l’ensemble des sièges du Sénat et toutes les hautes magistratures.

Pendant toute la période républicaine, malgré les apparences démocratiques (votes des comices, élections des magistrats, etc.), le pouvoir à Rome est toujours contrôlé par une minorité de citoyens : il demeure entièrement concentré entre les mains du patriciat et, ensuite, de la nobilitas. Au 2e siècle av. J.-C., certains groupes politiques (les Populares) militent – parfois avec violence – pour une meilleure répartition des pouvoirs et des privilèges, mais leurs luttes ne donnent pas les résultats escomptés.

Au 1er siècle av. J.-C., l’ambition personnelle de plusieurs généraux romains, dont Jules César, plonge la République dans une série de guerres civiles qui ébranle fortement les assises politiques de Rome.

En 31 av. J.-C., Octave bat Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d’Actium, mettant ainsi fin aux querelles fratricides. Pour maintenir la paix, le Sénat confie plus de pouvoirs et de privilèges à Octave, qui recevra éventuellement le titre d’Auguste. Nommé premier des sénateurs (princeps), Auguste cumule tant de charges publiques et militaires qu’il finit par diriger l’ensemble des rouages de la vie politique romaine.

C’est ainsi que naît un nouveau régime politique à Rome : le Principat. Bien que les institutions républicaines soient maintenues en apparence, le pouvoir effectif est maintenant entre les mains d’un seul homme, l’empereur5.

Fin de l’Empire romain : une transition vers les cadres politiques médiévaux

À son apogée au 2e siècle, l’Empire romain s’étend sur près de 6,5 millions de km2 : les territoires conquis par Rome couvrent ainsi une grande partie de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient.

La gestion d’un empire aussi vaste exige des structures administratives nombreuses et le contrôle de Rome sur certaines régions périphériques est parfois chancelant.

À partir du 3e siècle, l’Empire romain fait face à une multiplication des situations de crise : usurpations du pouvoir, guerres de successions, détérioration des structures administratives, crise économique, menace et pression aux frontières, migrations massives de populations étrangères… Rome tente certes de surmonter ces obstacles, ultimement en 395 en divisant l’Empire en deux parties – l’Empire d’Orient et l’Empire d’Occident – afin de faciliter sa gouvernance, mais l’affaiblissement du pouvoir central se poursuit.

Au cours du 4e siècle, la mainmise romaine sur les territoires occidentaux diminue sans cesse et les populations barbares nouvellement établies dans l’Empire gagnent de plus en plus de pouvoirs à l’échelle locale et régionale.

Sans créer de véritable rupture pour les habitants de l’Empire en déclin, la disparition de la fonction impériale en Occident en 476 a pour conséquence de mettre fin à la nomination par Rome d’administrateurs dans les provinces, ce qui ouvre la porte à la transmission des pouvoirs de façon héréditaire et à la création de royaumes médiévaux.

Autrefois unifiée par un pouvoir central fort et un réseau routier exceptionnel, l’Europe est désormais morcelée en une multitude de royaumes indépendants formés par les peuples ayant migré dans les anciens territoires romains (ex. le royaume des Francs).

Moyen Âge : royauté et servage

Avec la fin de l’administration centralisée des Romains en Europe, une partie du réseau commercial traditionnel se détériore et les populations rurales retournent à l’état d’autosuffisance pendant quelques siècles.

Vers l’an 1000 apparaît le régime féodal, système dans lequel un seigneur offre protection et sécurité à la population. On ne parle plus alors d’esclaves ou de paysans libres comme dans l’Antiquité, mais bien de serfs, c’est-à-dire de paysans qui occupent des terres appartenant à un seigneur et qui sont ainsi liés audit seigneur : c’est le système du servage.

En échange de sa protection, le seigneur exige des serfs qu’ils lui remettent une partie de leurs récoltes et qu’ils exécutent certaines corvées. La condition de serf attache le paysan à la terre du seigneur (le fief) et l’oblige à y demeurer pour la cultiver.

Les seigneurs

Le seigneur est également propriétaire du moulin et du four que les serfs sont obligés d’utiliser moyennant paiement.

Le seigneur possède de nombreux autres droits : rendre justice, imposer des amendes et des péages sur les routes et les ponts, exiger le gîte, etc. Avec tout cela, il peut vivre relativement à l’aise dans un château bien protégé par ses hommes d’armes qui lui permettent de maintenir l'ordre, de repousser les envahisseurs de son fief ou de conquérir de nouvelles terres. Peu à peu, le château devient le centre économique et politique du fief et un refuge pour les serfs lorsque les guerres font rage.

Bien que les seigneurs ne soient pas tous riches et puissants, ils appartiennent néanmoins à la noblesse. Cette institution sociale qui domine le monde occidental est divisée selon une certaine hiérarchie.

Les liens de parenté avec le roi, les alliances par les mariages, la fortune, la renommée acquise durant une guerre, l’étendue des terres et leur richesse, la taille de l’armée, sont autant de critères qui vont déterminer le rang au sein de la noblesse.

Certains nobles offrent leurs services à des seigneurs plus puissants pour former des alliances. Ce sont des « vassaux » au service de leur « suzerain » qui, en retour, garantit sa protection.

C’est le régime vassalique et la monarchie féodale : au sommet de la pyramide sociale trône le roi, ensuite viennent les nobles les plus puissants d’un royaume puis, complètement en bas, se trouvent les serfs. Ce sont eux qui ont les moins bonnes conditions de vie, notamment durant les famines, les épidémies et les guerres.

Les rois

L’Europe étant morcelée en une multitude de fiefs et de principautés indépendantes, rois et puissants seigneurs cherchent inlassablement à augmenter leurs domaines respectifs.

Pour renforcer leur légitimité, ils transmettent leurs pouvoirs et terres à leurs descendants.

Pour le roi de France, par exemple, les droits et obligations du système féodal servent à faire obéir les seigneurs qui se montrent souvent rebelles à l’autorité royale. En fabriquant sa propre monnaie et en contrôlant sa valeur, le roi exerce un autre moyen de domination, tout comme avec son armée. Peu à peu, il s'impose et élargit son royaume grâce à la suzeraineté qu’il exerce sur ses vassaux qui cherchent, de leur côté, à étendre leurs fiefs respectifs.

Plus tard, les rois de France renforcent leur légitimité en l’associant à Dieu : c’est la naissance de l’absolutisme de droit divin. Comme son droit d’exercer la fonction de roi lui est octroyé par Dieu lui-même, ses pouvoirs sont illimités et son autorité est incontestable.

Louis XIV, qui règne sur la France de 1643 à 1715, incarne magnifiquement ce type de régime politique : État centralisateur, concentration du pouvoir au sommet, culte quasi-divin de sa personne, autorité absolue imposée à tous les ordres de la société, etc. Inutile d’ajouter que ce modèle de gouvernance ne laisse évidemment aucune place à une quelconque forme de démocratie.

De la Magna Carta à la Glorieuse révolution : la naissance du parlementarisme

En Angleterre, la situation évolue différemment. L’autorité royale y est très forte depuis la conquête de l’île en 1066 par Guillaume de Normandie6.

Or, Jean sans Terre (1199-1216), l’un de ses descendants, subit la révolte de la bourgeoisie et des barons, car ces derniers sont excédés par les échecs militaires et les exigences financières du roi. Ils l’obligent à signer la Magna Carta (Grande charte) : grâce à elle, le roi ne pourra plus lever d’impôts sans l’accord d’un Grand conseil composé de barons et d’ecclésiastiques.

Ce principe est à l’origine du parlementarisme de type britannique en vigueur aujourd’hui en Grande-Bretagne, au Québec, au Canada et dans plusieurs autres pays.

Avec la Magna Carta apparaît aussi certains droits à l’origine de l’Habeas corpus, un fondement essentiel de notre société d'aujourd’hui, qui stipule qu’aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné, dépossédé de ses biens sans qu’un jugement « légal de ses pairs et par la loi du royaume n’ait été prononcé contre lui ».

Le Commonwealth

Le milieu du 14e siècle voit le Parlement se développer avec l’instauration de la Chambre des lords et de la Chambre des communes.

Mais les rois ne voient pas toujours d’un bon œil cette institution qui questionne et combat leurs politiques. Certains gouvernent d’ailleurs en convoquant rarement le Parlement.

Charles Ier (1625-1649), par exemple, laisse s’écouler 11 ans sans réunir le Parlement. Il tente par ailleurs de faire emprisonner ceux qui s’opposent à ses ministres7.

En 1642, la guerre éclate entre le roi et les partisans du Parlement, les deux parties ne s’entendant pas sur l’étendue de leurs pouvoirs respectifs. Finalement, Charles Ier est capturé et exécuté en 1649 sur ordre d’Oliver Cromwell, l’un des partisans du Parlement.

Cromwell proclame ensuite la République, aussi appelée « Commonwealth », et instaure une dictature puritaine et militaire. Très vite, des tensions naissent entre lui et le Parlement sur l’exercice du pouvoir sans monarchie, le contrôle des armées et les questions de tolérance religieuse. Cet interrègne se termine après la mort de Cromwell en 1658. Deux ans plus tard, Charles II, fils du défunt Charles Ier, prend place sur le trône8.

Le « Bill of Rights » et la monarchie parlementaire

Plus tard, c’est le roi Jacques II (1685-1688) qui va contribuer bien involontairement à donner encore plus de pouvoirs au Parlement britannique.

Ce roi absolutiste et converti au catholicisme favorise ses coreligionnaires, ce qui inquiète la majorité protestante.

Le Parlement se soulève contre Jacques II qui, craint-on, semble vouloir donner aux catholiques les plus hautes fonctions et surtout, le commandement des armées. Il demande renfort à Marie, la fille protestante de Jacques II et l’épouse du prince Guillaume III d’Orange, chef des armées hollandaises et également protestant. Ils débarquent à Londres en 1688 et forcent Jacques II, abandonné de tous, à s’enfuir. C’est la « Glorieuse révolution ».

Le trône – enfin libre – est offert à Guillaume III d’Orange et son épouse Marie II d’Angleterre, à condition qu’ils signent le Bill of Rights. Cette convention limite le pouvoir du roi et réaffirme l’autorité du Parlement à contrôler la législation et la taxation. À ce changement majeur s’ajoute l’habeas corpus qui interdit les arrestations et les détentions arbitraires et sans procès.

Il s’agit d’un moment décisif dans l’Histoire : c’est l'affirmation de la monarchie parlementaire et la fin de l’absolutisme de droit divin. Les pouvoirs des monarques seront dès lors peu à peu restreints au profit du Parlement dont la légitimité va toujours progresser.

Les valeurs nées de la Glorieuse révolution sont une source d’inspiration pour le Siècle des Lumières qui commence.

Les Siècle des Lumières et les idéaux démocratiques

Depuis la Renaissance, les découvertes et les progrès scientifiques ont amené savants et penseurs à étendre leurs réflexions sur la société et l’univers.

Explorateurs, mathématiciens et astronomes démontrent que la Terre n’est pas plate comme l’affirmait depuis des siècles l’Église catholique. Les scientifiques cherchent désormais des réponses fondées sur l’observation et le doute scientifique. Telle une lumière, la raison doit désormais éclairer tous les hommes.

La philosophie des Lumières, héritière de ces conceptions, se propage en Europe et dans le monde occidental au 18e siècle. Ces nouveaux courants poussent l’individu libre à se battre contre l’obscurantisme né de la domination de la religion sur les esprits.

De fait, de nombreux philosophes critiquent le pouvoir absolu du roi et les privilèges de la noblesse et du clergé en les opposant, par exemple, à la misère du peuple. La France absolutiste de Louis XIV (1643-1715) en est l’exemple parfait. C’est pourquoi le philosophe Denis Diderot (1713-1784) affirme, entre autres réflexions, qu’« aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres ».

Locke et Montesquieu

Plusieurs penseurs réfléchissent à la possibilité de créer une société plus juste où tous les hommes devraient être égaux.

Ils sont influencés par des philosophes et théoriciens comme John Locke (1632-1704) qui écrivait, en 1690, qu’il faut séparer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour éviter qu’ils reposent dans les mains d’un seul homme.

Témoin et acteur de la « Glorieuse révolution », Locke élargit la notion de « contrat social » qui doit garantir la paix et les droits de tous.

Selon ce principe, la population nomme des représentants à qui elle délègue le pouvoir de gouverner, de voter des lois et de les mettre en vigueur afin de garantir le bien public. Dans cette démocratie représentative, Locke croit de plus que le peuple doit se révolter contre l’État si ce dernier menace les libertés individuelles.

Charles Louis de Secondat de Montesquieu (1689-1755) abonde dans le même sens, précisant ce qu'est un abus de pouvoir:

[…] c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir9.

Pour empêcher les abus, Montesquieu écrit que les trois pouvoirs ne doivent pas être exercés par une même personne ou par un même corps :

Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers10.

Les journaux et les livres propagent les courants de pensée

La diffusion de ces idées est favorisée par les premiers journaux et la circulation grandissante des livres.

Malgré que ces nouveaux idéaux soient combattus farouchement par la censure royale et religieuse, ils se propagent partout en Occident et annoncent de grands bouleversements comme la Révolution américaine (1776) et la Révolution française (1789).

Révolutions et idéaux démocratiques

Pendant la Guerre de Sept ans (1756-1763), le sort des armes est favorable à la Grande-Bretagne.

Elle a notamment obtenu la Nouvelle-France par le Traité de Paris (1763), mais ce conflit lui a coûté très cher. Pour éponger ses dettes, elle impose de nouvelles taxes à ses Treize colonies d’Amérique, ce qui soulève beaucoup de protestations. Les Américains voient également d’un mauvais œil que la Grande-Bretagne ait décidé de réserver aux Autochtones les anciens territoires de la Nouvelle-France (Grands Lacs, Ohio, Mississipi). Ils s’attendaient plutôt à ce qu’ils soient ouverts à la colonisation et à l’exploitation.

Les colons protestent en boycottant les produits taxés qui proviennent de la métropole afin de nuire à son économie. Pour eux, il est inadmissible que le Parlement de Londres leur impose des taxes alors qu’ils n’ont aucun député pour les représenter. De là leur slogan « No taxation without representation ». Les Britanniques répriment durement la révolte, mais la signature de l’Acte de Québec aggrave encore la situation.

Le 4 juillet 1776, la « Déclaration d’indépendance américaine » est rédigée par un comité présidé par Thomas Jefferson. Ce texte fondateur porte les idéaux des Lumières.

Les grands principes de John Locke y sont mis en évidence : affirmation des droits inaliénables (droit à la vie, à la liberté, au bonheur), souveraineté du peuple, consentement des gouvernés, autrement dit, « le contrat social ».

En 1783, la Grande-Bretagne, vaincue, reconnaît l’indépendance des États-Unis. Quatre ans plus tard, la Constitution des États-Unis instaure une république dont les fondements s’inspirent de la philosophie des Lumières à plusieurs égards : séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, élection des membres du Congrès et du président par une partie du peuple, liberté d’expression, de réunion, de presse et de religion. Enfin, en vertu de l’habeas corpus, les citoyens ont le droit d’être jugés et de ne pas être détenus arbitrairement11.

La Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

La France a aidé les coloniaux américains contre la Grande-Bretagne non sans aggraver l’état de ses finances déjà précaires.

Dans les années 1780, le poids des impôts et une série de mauvaises récoltes attisent la colère du peuple contre le roi Louis XVI (1774-1791), la noblesse, qui s'oppose à plusieurs tentatives de réformes, ainsi que le clergé. En 1789, les États généraux sont convoqués et la Révolution française éclate en juillet12.

Les premières années de la Révolution sont très sanglantes et politiquement mouvementées. L’instauration d’une assemblée nationale constituante mène à l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, moment marquant de l’histoire de l’humanité.

Cette Déclaration accorde aux citoyens des droits inaliénables fortement inspirés des idéaux des Lumières. C’est en quelque sorte la fin de l’absolutisme et de l’« Ancien régime ».

Louis XVI : monarque constitutionnel de courte durée…

Pendant un temps, Louis XVI demeure roi de France et agit comme un monarque constitutionnel, c’est-à-dire qu’il doit composer avec l’Assemblée nationale.

Celle-ci adopte en 1791 une première constitution. Désormais, les pouvoirs royaux seront limités, l’Assemblée sera élue par un suffrage limité et exercera certains pouvoirs, notamment le droit de veto.

Malgré tout, le climat social continue à se dégrader, surtout après la tentative de fuite du roi et son arrestation. Louis XVI sera finalement jugé pour trahison et guillotiné en 1793.

Ce geste pousse les monarchies voisines à envahir la France pour écraser cette révolution qui menace l’ordre établi. Les armées françaises vont parvenir à les repousser, mais la jeune république va connaître des années de troubles jusqu’à la fin du siècle. C'est la période de Terreur.

Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir

En 1799, Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir et porte le titre de Premier consul. Il effectue une série de réformes, dont l’adoption d’un Code civil, et s’autoproclame Empereur des Français en 1804.

Dès lors, il gouverne en dictateur, rappelant du coup l’absolutisme, l’arbitraire politique, la censure et la suspension des droits. Ce n’est qu’en 1815 que les monarchies européennes vainquent Napoléon et restaurent la royauté en France.

Malgré ce recul provisoire, la Révolution française a profondément bouleversé les fondements de la démocratie et des droits de l’homme. Elle a fait naître le concept de « nation » formée de citoyens, détentrice de la souveraineté par l’entremise d’une assemblée représentative. L’égalité devant la loi a été proclamée, la société de privilège issue du Moyen Âge abolie, et la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen est devenue une inspiration pour plusieurs pays occidentaux.

Idéaux démocratiques portés par des vents révolutionnaires

Les vents révolutionnaires soufflent à travers l’Occident durant tout le 19e siècle. En Amérique latine, plusieurs colonies espagnoles se libèrent de la métropole.

En 1848, le « Printemps des peuples » voit partout en Europe des soulèvements populaires réclamer la liberté, la démocratie et le droit à l’autodétermination. Peu à peu, les monarchies cèdent davantage de pouvoirs à des institutions qui, à divers degrés selon les pays, deviennent les forums du peuple.

Les idéaux démocratiques ont donc beaucoup évolué depuis la Grèce antique. Même si la Nouvelle-France n’existe que depuis le 17e siècle, elle est touchée par ces grands courants révolutionnaires.

Aujourd’hui, après plus de 4 siècles d’existence, le Québec est une société démocratique régie selon les limites d’un État de droit dans laquelle les citoyens ont des droits, des devoirs et libertés.

1 En 451 av. J.-C., Périclès fait même adopter un décret restreignant le statut de citoyen athénien aux seuls hommes libres, nés d’un père citoyen athénien et d’une mère elle-même fille de citoyen athénien.

2 Il est difficile de savoir quelle était la population d’Athènes dans l’Antiquité. Les historiens estiment habituellement qu’Athènes comptait, au 5e siècle av. J.-C., entre 30 000 et 50 000 citoyens, peut-être même 60 000. Ce nombre aurait diminué au 4e siècle à la suite de la Guerre du Péloponnèse. Sur la démographie à Athènes : Ben Akrigg, « Chapiter 2 : Demography and Classical Athens », dans Claire Holleran et April Pudsey (éds), Demography and the Graeco-Roman World : New Insights and Approaches, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p.37-59.

3 Sources utilisées pour la section sur Athènes : Janick Auberber, Le Monde gréco-romain, Montréal, Boréal, 1996; Claude Mossé, Histoire d’une démocratie : Athènes, Paris, Seuil, 1971.

4 On reconnaît les comices curiates où les citoyens sont répartis en fonction de la naissance, les comices censitaires où ils sont répartis en fonction de leur richesse, les comices tributes où ils sont répartis en fonction de leur tribu territoriale (division géographique), enfin le concile de la plèbe qui sera éventuellement intégré aux comices tributes.

5 Sources utilisées pour la section sur Rome : Martin Colas, Le Monde romain, Paris, Armand Colin, 1998; Jean-Pierre Martin, Alain Chauvot et Mireille Cébeillac-Gervasoni, Histoire romaine, Paris, Armand Colin, 2001.

6 Georges Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, 4e éd., Laval, Beauchemin, 2005, p. 113-114, 137-138 et 177-179; Roland Marx, « Grande Charte », Encyclopædia Universalis [en ligne], http://www.universalis.fr/

7 « Charles I (r. 1625-1649), Parlement du Royaume-Uni, http://www.royal.gov.uk/

8 « Interregnum (1649-1660) », http://www.royal.gov.uk/

9 Charles de Montesquieu, De l’esprit des lois, deuxième partie, livre XI, (1748), Genève, 1758, p. 46.

10 Ibid., p. 48.

11 F. L. Schoell, Histoire des États-Unis, Montréal, Éditions du Roseau, 1985, p. 85-114.

12 G. Langlois et G. Villemure, op. cit., p. 216-224.